製薬業界の臨床開発職とは、どのような仕事なのでしょうか?

高い専門知識やスキルを要しハードルの高いポジションが多い一方で、未経験者でも採用のチャンスがある転職先もあります。製薬業界は特殊であり、転職を考える際はいずれにしてもしっかりと業界事情を把握して行動しなければなりません。

そこで本記事では、エイペックスの製薬チームに在籍する人材コンサルタントの工藤 悟さんに、臨床開発の基礎知識から現在の業界トレンド、臨床開発に関わる職種の一覧、求められるスキル、転職先候補、平均年収、働き方などについて詳しく解説してもらいました。転職成功のポイントも載っていますので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

そもそも臨床試験(治験)・臨床開発とは?

臨床開発に携わる職種一覧

臨床開発職が覚えておきたい用語解説

臨床開発職に求められるスキルや適性

臨床開発職の転職先はどこ?

臨床開発未経験者に多い経歴と転職先

臨床開発職の平均年収

臨床開発職の働き方

臨床開発の今後

臨床開発職の転職を成功させるためには

そもそも臨床試験(治験)・臨床開発とは?

臨床試験(治験)とは、医薬品・医療機器・健康食品・化粧品等に対して行われるヒトを対象とした試験を指し、臨床試験を行うプロセス全体を臨床開発といいます。

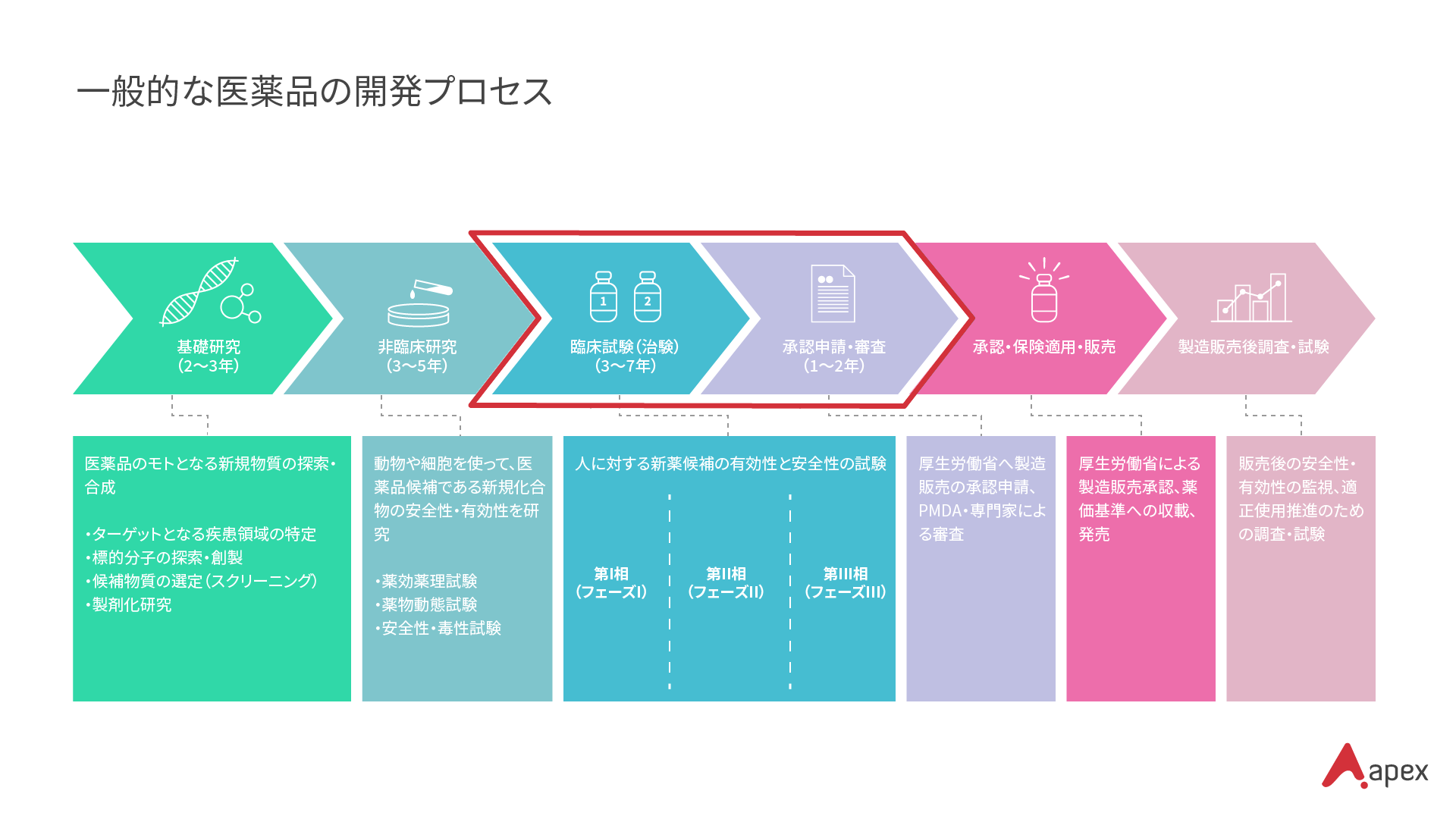

薬の開発の場合、基礎研究と呼ばれる薬の元となる物質を研究するところから始まり、試験管での実験や動物を対象とした非臨床試験を経て、薬剤として発売できる可能性が高いと判断された場合に臨床試験が行われます。

臨床試験を行う目的は、PMDA(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構)から薬剤の製造販売の承認・許可を取得することにあります。そのため、薬事法に基づいた試験成績のデータ収集や有効性・安全性の評価をさまざまな部署が協働で行い、最終的に論文にまとめて厚生労働省に提出します。

臨床試験はフェーズ1~3に分けられ、それぞれのフェーズで検証する項目は異なります。プロトコルや薬剤によっても違いますが、すべてのフェーズを終了するまでにかかる期間はおよそ5年前後です。これまでの研究開発はもちろん、多くのリソースが必要とされる臨床開発は莫大な費用を要し、約9~17年かかるともいわれる新薬開発の成功を左右する大変重要なフェーズです。

製薬会社や業務を受託するCRO(医薬品開発業務受託機関)だけでなく、臨床開発は医療機関の協力なくしては成り立たちません。治験責任医師に、治験実施計画書(プロトコル)に定められた条件に合致する被験者を集めてもらい治験を実施しますが、通常の診察では必要のない検査や来院などをお願いすることもあり、病院・被験者両方の大きな協力が必要です。

このように、社内外でさまざまな立場の関係者が多く携わるのが臨床開発であり、近年は特に国際共同治験の増加や技術の進歩により治験はますます複雑化しており、多くの職種が活躍する舞台となっています。

臨床開発に携わる職種一覧

臨床開発は、製薬企業にとって約5年の歳月を要する一大プロジェクトであり、携わる職種は多岐に渡ります。

下記は、製薬企業やCROに所属し臨床開発に携わる主な職種の一覧です。 臨床開発に携わるにはどんな選択肢があるのか、今後のキャリアの方向性の参考にしてみてください。※CRCの在籍は医療機関か治験施設支援機関

臨床開発企画・クリニカルサイエンティスト:治験そのものの戦略立案を担当し、試験デザインの考案やプロトコルの作成などを行う職種です。1つの薬の開発に長年携わることもあり、対象疾患に対する深い知識が求められます。研究開発や臨床開発、データ分析部門はもちろん、申請関連の業務にも携わるため薬事部門など多くの部署と連携を取って仕事を進めていきます。

※企業によっては、プロジェクトマネージャーというタイトルで、上記業務の一部を担う場合もあります。CRA(臨床開発モニター):Clinical Research Associateの略であるCRAは、治験実施施設である医療機関と製薬企業の窓口となる現場寄りの職種です。治験が実施基準や手順書に則って行われているか、予算内でスケジュールどおりに実施されているかなどをモニタリングして記録に残すことを仕事としているため、臨床開発モニターとも呼ばれています。比較的未経験者でも就きやすい職種で、特にCROでは常に採用募集を行っています。

クリニカルオペレーション:臨床試験の運営管理を担当する職種で、企業によってはCRAの部下マネジメント業務も兼任します。CROであれば製薬企業との連絡伝達を主に行い、チーム内のCRAを管理しながらスムーズにモニタリングが行われるように調整します。企業によりクリニカルオペレーションマネージャーやスタディマネージャーなどさまざまな呼び名があり、また業務を細分化してそれぞれに職種を設置している企業もあります。

CRC(治験コーディネーター): 医療機関やSMO(治験施設支援機関)に所属し、医療機関側で治験が円滑に進むよう調整する現場寄りの職種です。被験者の募集・スクリーニング、服薬指導、来院時の対応など、病院での被験者対応をまとめて行う仕事です。

DM(データマネジメント):CRAが収集してきた症例報告書の情報を集め、データエラーの修正や不足データがあるかなど、データとしての整合性や完全性を管理し、解析可能な形式に整える職種です。同時にデータベースの設計や運用なども行い、膨大なデータを正確に効率良く管理する役割も求められ、専門的な知識が求められます。

Biostatistician(生物統計解析):DMがデータ化した試験データを統計的に解析し、薬剤の有効性・安全性を評価して解析結果の解釈を行う職種です。試験デザインや臨床計画についても統計的なサポートを提供し、臨床開発や疫学についての統計学的・方法論的知識が要求されます。

メディカルライティング:治験で使われる文書(治験実施計画書・治験薬概要書・同意文書・治験総括報告書・安全性情報など)の作成を専門的に行う職種です。PMDAに提出する承認申請書類を作成するため、同じ内容であっても書き方によってPMDAに与える印象が異なるため重要です。

QC(品質管理)・QA(品質保証・監査):治験の品質を確保するための職種で、モニタリング報告書の内容をチェックして、それらが規制基準や手順書に則っているかを確認します。また、各種申請書類の記載内容に不備がないか、入手してきたデータが充分であるかどうかなども確認していきます。

開発薬事:薬事職にはいくつか種類がありますが、特に臨床開発に特化して担当する職種を開発薬事と呼びます。研究開発企画と協働し、承認申請書類の作成・提出や、その後のPMDAからの照会対応などを行います。治験実施計画書の立案や承認申請の戦略を立てることもあり、PMDAからの承認を得られるかどうかの大事な役割を担っています。

MD(メディカルドクター):製薬企業に勤務する医師免許を持つ専門職で、治験実施計画書の立案やデータの解析・見解などを医学的な立場から判断・提供します。臨床開発だけでなく、企業のメディカルアフェアーズ活動や安全性監視活動(PV)など、医薬品の開発・運用を科学的・医療的な視点からサポートする重要な役割を担い、いわゆる臨床医とは全く異なる働き方をします。

臨床開発職が覚えておきたい用語解説

臨床開発職にこれから就く人が、業務遂行にあたって最低限覚えなければならない基準や規制、ルールの一部について、下記で用語解説しています。これらを知識として習得し、業務に活かすことが求められます。

薬機法:「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」で、医薬品や医療機器などの品質や安全性を確保することを目的とした法律です。医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品について、製造や販売、広告、取り扱いなどに関する規制を定めたルールで、これらを製造販売する事業者が遵守すべき重要な法律です。

GCP省令:薬機法のなかで規定された規則で、日本語では「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(Good Clinical Practice)」といいます。治験を行う際にはこのGCPを遵守して実施することが義務付けられており、たとえば「治験は同意が得られた被験者のみに行うこと」「重大な副作用が起こった場合は期限時間内に国に報告すること」といったルールが示されています。CRAがモニタリングを定期的に実施することも、このGCPで定められた規定のひとつです。

ICH-GCP:日米EU医薬品規制調和国際会議(ICH)が作成した日米欧三極統一のガイドラインです。国際共同治験であれば、ICH-GCPに則った形での試験が求められます。GCPのようにすべてを網羅して覚える必要はなく、GCPと異なる点を最低限理解しておきましょう。

治験実施計画書(プロトコル):治験の目的やデザイン、方法、考察などを記載した計画書を指します。なぜこの治験が実施されるのかなどの背景も示されており、GCPに則った形で記載されています。治験進行中に内容が変更されることもあり、その場合は「治験実施計画書の改訂」が行われます。

標準業務手順書(SOP):治験に関わる製薬会社とCRO、医療機関が携わって作成される治験の手順書で、プロトコルよりもさらに具体的な業務手順が記載されています。SOPの作成はGCPによって定められており、治験はSOPを遵守して行わなければなりません。もしSOPを守らずに治験を進めた場合は、SOP逸脱として報告の対象となります。

臨床開発職に求められるスキルや適性

では、臨床開発に携わるにはどのようなスキルや素養が求められるのでしょうか。 職種により専門性の幅があり一概にいえませんが、以下は書類選考を通過するために共通して求められる最低限必要な学歴やスキルになります。

英語力:国際共同治験の増加に伴い、以前にもまして英語力を重視する企業が増えてきました。中級程度の英語力(TOEIC600~700点以上)や留学経験などが重視されることもあり、今後キャリアアップを目指す場合にはさらに高いレベルの英語力が必要となります。

ただし、全ての企業・職種で高い英語力が求められるわけではなく、経験や専門スキルが重視される傾向にありますので、学習意欲さえあれば最初からあきらめる必要はまったくありません。コミュニケーション力:臨床開発はどの職種であっても、社内外のさまざまな立場の関係者と仕事をします。特に医療関係者は、一般企業とは考え方やルールなども異なるため繊細なコミュニケーションが求められるでしょう。

自分の伝えたいことを迅速かつ正確に伝えられる、相手を配慮しながらこちらの意見を主張できる、異なる背景を持つチームメンバーと円滑にプロジェクトを進めていけるなど、高い対人能力は最も重要視される点のひとつです。論理的思考力:臨床開発は、データを収集して薬を評価し、それを根拠に承認申請を行う仕事です。そのため、どの職種であっても論理的思考力が求められる傾向にあります。なぜ問題が発生したのか、改善策はどの選択肢が最適か、今後の予防のためにはどのような対策が必要かなど、あらゆる場面で常に必要とされるスキルです。

学歴:CRA・CRCについては、理系であれば学士でも問題ないことが多いでしょう。文系であってもMR経験者や、論理的思考力やコミュニケーション力、英語力などが十分にあることを履歴書などで証明できれば選考通過の可能性があります。

その他の専門職の場合は理系学士以上が求められることが多いでしょう。修士卒や博士卒、薬学系や医学系の卒業者、医療系の資格保有者(薬剤師、看護師、臨床検査技師など)も多く、文系など全くライフサイエンスと関係のない学問を勉強してきた方は、一般的には臨床開発でのキャリアを築いていく際に、障壁が多いかもしれません。

臨床開発職の就職先はどこ?

臨床試験を行うのは製薬企業や医療機器企業、ライフサイエンス企業などのメーカーであるため、これらに就職・転職して臨床開発職に就くことが一般的です。

ただ、近年はメーカーのコスト削減や治験のリソースを持たない外資系バイオファーマの日本進出などにより、臨床開発業務を外部機関(CRO)に委託するメーカーが増加傾向にあります。

CROは業界として右肩上がりであり、メーカーよりも未経験者の採用に積極的です。今後の成長が見込まれているCROの場合、業界未経験者であっても採用のチャンスは十分にあり、まずはCROに就職してからメーカーへの転職を目指す方も多くいらっしゃいます。また、まずはCRAとして現場をしっかりと経験し理解したいという理由で、戦略的にCROに入社する方も多くいます。

CROは柔軟な働き方や転勤の可能性が少ないなどの理由から、女性社員が多い職場ともいわれています。 企業規模や外資・内資によっても特徴が違い、自分に合った企業を見つけること、また求人のタイミングを逃さないことが転職成功のかぎになります。詳しくは、CRO転職は企業選びがポイント!各社の特徴と転職成功のポイントをご紹介!の記事をご覧ください。

臨床開発未経験者に多い経歴と転職先

未経験でありながら製薬企業やCROの臨床開発職に転職成功する人は、どんな経歴の人が多いのでしょうか。

臨床開発職のなかで未経験者が比較的転職しやすいのは、臨床開発モニターです。 製薬企業に勤める場合、治験の開始前~開始後まで当局への対応を含めた治験全体を管理することが多くありますが、CROに勤務する場合、「モニタリング」と呼ばれる業務が中心となります。治験が滞りなく進んでいるか、計画通りに行われているかを厳重にチェックする仕事です。

臨床開発モニターになるには、文系・理系出身どちらでも採用の可能性はありますが、理系出身のほうが書類選考を通りやすく、またCROのほうがCRAの募集数が多いため、採用される可能性が高いでしょう。

また、臨床開発モニターの前職として多いのが薬剤師や看護師、臨床検査技師などの医療系資格保有者です。日々患者さんと触れ合う中で、薬を使ってもっと多くの患者さんを助けたい、もっと経験値を積みたいなどの転職理由を持つ方が一般的です。臨床の現場から企業に就職する方も、とても多くいらっしゃいます。

理系出身が選考を通過しやすいとはいえ、文系出身であってもMRから臨床開発モニターへの転職は十分可能です。業務内容に類似点も多いことから転職のハードルが低く、即戦力としても期待されやすいでしょう。新薬開発には携わっていたいけれど、職種を変えてみたいという方が多くいらっしゃいます。

また、病院やSMOに所属するCRCが臨床開発モニターに転職することもあります。病院側から企業側へ立場が移り業務や必要な知識は異なりますが、同じ治験の管理をする職種で親和性があります。

大きくとらえると似たような業界であるヘルスケア業界に従事する方も、新薬開発に興味を持って転職されることもあります。健康上の悩みを製品で解決するか、薬剤で解決するかの違いはありますが、どちらも困っている人を助けたいという想いは同じです。

臨床開発職の平均年収

臨床開発職の平均年収は、企業や職種、ランク、経験年数によりさまざまです。 以下で、各職種の平均年収を目安として見てみましょう(エイペックス調べ):

臨床開発モニター:

400万円~800万円(リーダー以上は600万円~1,000万円)クリニカルオペレーション:

マネージャーレベル:800万円~1,500万円

ディレクターレベル:~2,500万円薬事職:

スタッフレベル:600万円~1,400万円

マネージャーレベル(部下なし):~1,500万円

マネージャーレベル(部下あり):~2,000万円

ディレクターレベル:~2,500万円クリニカルサイエンティスト・MD:

1,000万円~2,500万円

年収に関しては、相対的に内資よりも外資のほうが高い傾向にあります。 特に欧米発の外資系バイオベンチャーやファーマでは、経験やスキルによっては高額のオファーが出ることもありますので、自身の市場価値、また最新の求人動向について製薬専門の人材コンサルタントに相談してみることをおすすめします。

ただし、臨床開発職といってもポジションは多岐に渡るため、自身の志向にマッチした人材コンサルタントに担当してもらうことがポイントです。たとえば、臨床企画でキャリアを進めたい、英語も使いたいという希望があるのに、コンサルタントが臨床開発モニターの部下マネジメントの求人ばかり紹介してくるのであればミスマッチが考えられます。

エイペックスの場合、製薬業界、とりわけ臨床開発の知識やマーケットの動きに精通するコンサルタントが数多く在籍し、ご紹介できるポジションも豊富です。まずは、ご自身の経歴と志向をエイペックスに登録いただき、最適なコンサルタントとキャリア相談いただくことをお勧めします。

臨床開発職の働き方

製薬メーカーの臨床開発職に転職した場合、どのような働き方が想定されるのでしょうか。 企業や職種、ランクによって違いはありますが、以下は一般的な製薬企業での働き方に関する例になります。

東京本社勤務が最も多い:臨床開発職は本社勤務になるため、東京本社に勤務するスタイルが最も一般的です。なかには関西本社の企業があったり、遠方に在住し必要なときだけ東京本社に出張することを許可している企業もあります。

リモートワークを導入している企業が多い:コロナ禍後もリモートワークを継続している企業が非常に多く、最も一般的なケースはオフィス勤務と在宅勤務のハイブリッド型の勤務形態です。オフィス勤務の日数がどれくらいなのか、もしくは在宅勤務日数に制限があるのかは各企業により異なりますが、リモートワークがまったくない企業はごくまれです。職種にかかわらず、フルリモートワークをOKとしている製薬企業もあります。

フレックスタイムを導入している企業が多い:フレックスタイム制度、もしくはコアタイムなしのフルフレックス制度を導入している企業が多くあります。

出張がある:職種により頻度に違いはありますが、病院などの医療機関やPMDAなど当局との打ち合わせで外勤や出張となることがあります。グローバルチームと協働する管理職の場合、海外出張が発生することもあります。

英語を使用する機会が多い:外資系企業はもちろんのこと、グローバル化を進めている内資系でも、グローバル本社や海外地域チームとの打ち合わせで英語を使用する機会は多くあります。スタッフレベルの場合は読み書きだけで済むこともありますが、職位があがるほどビジネスレベルの英語力を求められるシーンが多く発生します。

企業やポジションにより働き方は異なりますので、詳しくはエイペックスの製薬業界専門の人材コンサルタントまでご相談ください。

臨床開発の今後

他業界や分野同様、臨床開発においてもデジタル化が急速に進んでおり、同時に解決しなければならない課題のひとつとなっています。

治療のあり方も一昔前とは違い、画一的な治療ではなく、患者さん一人ひとりに寄り添った治療法が求められる時代になってきました。こうした個別化医療の波もあり、以前よりも莫大な費用がかかるようになった新薬の開発コストを削減するために、さまざまなデジタル技術の活用が開発の現場においても推進されています。

臨床開発におけるデジタル化の取り組み例:

アダプティブ・デザイン試験:治験途中でプロトコルを変更してデザインを変更する試験。デジタル技術により最適な検査や投与量を試験に迅速に反映でき、治験の工数削減と生産性の向上につながる。

分散型臨床試験:被験者が病院に通院せずとも治験が受けられる試験デザイン。患者さんの利便性の向上と、新規被験者の募集がしやすいメリットがある。

プレシジョンメディシン:「精密医療」と呼ばれ、デジタル技術で事前に被験者の遺伝子解析を行い、患者さんに最も効果的だと思われる治療法を判別する検査。特にがん治療で普及が想定されており、無駄な薬剤投与の軽減により治療コストの削減や患者さんの負担軽減につながるメリットがある。

また、近年欧米とのドラッグラグが問題となっていることを受け、臨床開発業務のスピードアップが課題となっています。丁寧に試験をモニタリングすることが大切であることは大前提として、より早く患者さんに薬剤を届けることを目標に、欧米との同時申請を目指す国際共同治験もが増加しています。

また、薬剤のトレンドは従来の低分子医療から組み換えタンパク、抗体医薬などの新規モダリティへと移行しています。そのため、オンコロジーやヘマトロジー、希少疾患などの領域に対する開発リソースが大幅に増加しており、求人もこうした領域での遺伝子治療や細胞治療の募集が多くなっています。

新規モダリティに対応するため、それに応じた試験デザインの設計や規制要件の増加、複雑かつ膨大なデータ管理など臨床開発業務も複雑化しており、それらに対応できる専門知識を有する人材が非常に求められています。

臨床開発職の転職を成功させるためには

臨床開発職は、病気で苦しむ患者さんの命やQOLの向上に直接貢献できるやりがいのある仕事です。一方、臨床開発の大型化・複雑化にともない、メーカーやCROではそれらに対応できる多くの優秀人材を必要としており、高年収での求人募集も数多く出ています。

近年では、大手製薬企業においても組織改編に伴う早期退職が頻繁に行われています。一つの企業で長く活躍することは素晴らしいことですが、万が一に備えて他の選択肢を持っておくことも、今後のキャリア形成においてますます重要になってきています。

実際、早期退職制度が導入されるタイミングでは同じ企業の転職希望者が一気に市場にあふれるため、同じような経歴を持つライバルとポジションを争わなければならなくなります。たとえ今転職するつもりはなくても、常日頃から転職エージェントと良好な関係を築いておけば、「その日」を待たずに皆と時期をずらしてスムーズに転職活動を始めることができます。 コンサルタントから最新の求人情報をもらい現職以外の可能性を知っておくことで、「やはり今の会社で頑張りたい」と感じられるのであれば、それによって現職への満足度が高まり、結果としてご自身にとってプラスの経験となるはずです。

外資系・日系に特化したハイクラス専門の転職エージェントであるエイペックスには、約40名の製薬業界専門の人材コンサルタントが在籍しており、最新の求人案件のご紹介はもちろん、今すぐの転職ではなくとも今後のキャリアの相談や業界情報の共有など、カジュアルな面談も受け付けています。

特に外資系企業を希望される場合、内資系とは違う採用プロセスや評価ポイントがあり、専門のコンサルタントとの事前対策で書類や面接の通過率を上げていくことが不可欠です。同時に、英文履歴書の作成や英語面接の対策もコンサルタントと二人三脚で行うことができます。

臨床開発職でのキャリアを成功させたい方は、ぜひ下記のボタンから無料キャリア相談会にお越しください。